近日,22岁的小王来到北京爱尔英智眼科医院视光科就诊,双眼近视约1300度的他焦虑地向唐琰主任求助道:“医生我得了弱视,网上说我这年龄治不好了,我该怎么办?”。此前,小王在眼镜店配镜时,发现矫正视力怎么也达不到 1.0,怀疑是弱视,这让他陷入了恐慌。然而,经过专业检查,唐主任却给出了一个意外结论:小王并非真弱视,而是因眼镜镜片问题导致的 “假弱视”。

高度屈光不正竟致 “弱视假象”

小王回忆说,他一直在眼镜店验配眼镜,最近一次配镜时,无论怎么调试,矫正视力怎么也到不了1.0,店员怀疑他是弱视,建议他到专业的眼科医院做一个详细的检查。在就医的途中,小王在网络上搜索得知 “成人弱视无法治愈” 后,他的焦虑达到顶峰。

然而,在了解了小王的基本情况及检查结果后,唐主任解释这应该是一个“假弱视”。因为,小王的眼底功能良好,理论上矫正视力完全可以达到 1.0,并不是真弱视。

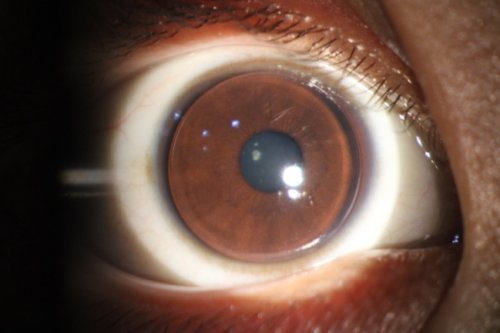

问题应该出在框架眼镜的物理特性上:“近视矫正用的凹透镜会缩小物像,度数越高,缩小效果越明显;加上高度散光的影响,框架眼镜的光学偏差会导致视标变形、模糊,让患者难以辨认细节,形成‘弱视假象’。”唐琰主任介绍,对于高度近视加散光的患者,佩戴框架眼镜往往难以提供理想的视觉效果,且适应过程较为困难。

(不同度数近视眼镜视物的畸变程度)

为验证这一判断,唐主任建议小王试戴 RGP镜片(高透氧硬性角膜接触镜)。与框架眼镜不同,RGP 直接贴合角膜,成像大小接近正常,视觉质量显著提升。试戴后,小王惊喜地发现自己能清晰地看到 1.0 视标,困扰许久的 “视力难题” 终于破解。

(试戴RGP镜片)

“真弱视”:发育关键期的视力“偷窃者”

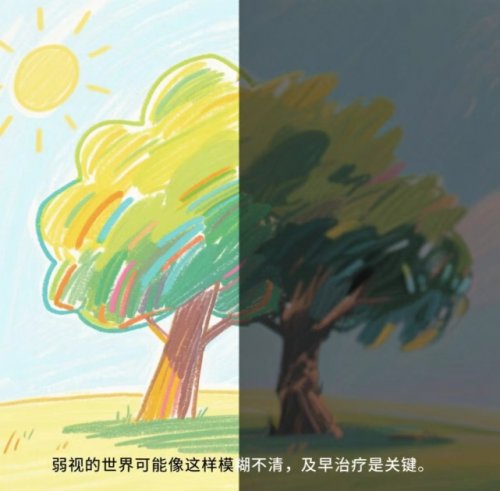

唐琰主任介绍,弱视是儿童视觉发育关键期(0-6 岁)常见的视力障碍,指单眼或双眼的矫正视力低于其年龄应有的视力标准,但需排除白内障等器质性病变。

“不同年龄段的儿童视力标准差异显著:新生儿的视力仅为光感,1岁时视力约0.01-0.02,3岁左右视力发育至0.4-0.5,5-6岁时视力接近成人水平,8岁后视觉系统发育成熟。 ”唐主任强调,弱视若在发育关键期未能及时干预,可能造成永久性视力损害。

弱视常见因素包括四类:

一、屈光参差,即双眼屈光度差异过大,例如两只眼睛近视度数相差≥150度或散光度数≥100度,大脑会依赖于较清楚的眼睛,抑制较模糊眼的图像传递。 二、屈光不正,高度近视、远视或散光长期不矫正,导致视网膜成像模糊,在视觉发育期得不到清晰的物像刺激,会干扰视觉发育。这一点也提醒大家,“近视眼镜度数不能太高,不然以后度数会一直涨。”的说法是不正确的,屈光不正如果得不到有效的矫正,反而会对视觉系统造成不良影响。 三、斜视,即双眼不能同时注视同一目标,大脑为了避免出现复视,会主动抑制斜视眼的图像。 四、形觉剥夺,即由于先天性白内障、上睑下垂等疾病阻挡光线进入眼球,剥夺了视网膜接收清晰图像的机会,直接影响视觉发育。

真假弱视如何鉴别?专业检查是关键

小王的案例暴露出视力诊断中易被忽视的问题:普通眼镜店的常规验光难以区分“真弱视”与镜片导致的“视力假象”。唐琰主任指出,真假弱视的鉴别需专业眼科检查,包括眼底功能评估、屈光状态精准测量等,而非仅凭矫正视力是否达标判断。

另外,对于儿童弱视,家长需更加警惕其隐蔽性。“弱视的儿童一般不会主动抱怨视力问题,尤其是单眼弱视的儿童,可以用较好眼进行代偿。”唐主任提醒,家长需要更多关注孩子的行为是否有异常,若发现孩子频繁眯眼、歪头视物、走路易碰撞、阅读跳行、写字歪斜,或视力检查中双眼差距大,需及时就医排查。

早防早治是核心,科学干预改写视力命运

唐琰主任强调,弱视防治的核心在于 “早发现、早干预”。她建议,儿童3岁时应到医院建档,追踪儿童视力发育情况;无高危因素者建议每3~6个月定期复查,若存在高危因素,如家族遗传等,需增加复查频率。只有越早定期检查,才能越早发现弱视、斜视或屈光问题,尽早干预,从而提升矫正后的视觉效果。

此次,小王的经历印证了专业诊疗的重要性。“很多人因误解或不规范检查延误干预时机,尤其儿童弱视,超过视觉发育关键期后治疗难度大幅增加。” 唐琰主任呼吁,公众应重视眼健康定期检查,出现视力问题时优先选择专业眼科机构,避免被 “假象” 误导,错失最佳治疗窗口。